百團大戰(zhàn)的作戰(zhàn)背景 百團大戰(zhàn)總指揮是誰?

百團大戰(zhàn)作戰(zhàn)背景

日本出于戰(zhàn)略要求從1938年秋開始政治誘降,希與中華民國國民政府議和;而在另一方面,汪精衛(wèi)于1940年3月在南京成立另一個“國民政府”,以“和平反共建國”為號召,意圖拉攏支持反共的人民。同時國共摩擦不斷,雙方互不信任。在這種情況下,中國共產(chǎn)黨不清楚國民政府與日方談判的進展,對于形勢過于嚴重估計。加上認為日軍有可能西進,于是八路軍高層在通報中央軍委而尚未有回復(fù)的情況下決定發(fā)動一場較大規(guī)模破襲戰(zhàn)打擊日軍。

華北局勢

1939年,國民政府成立晉察冀敵后戰(zhàn)區(qū),鹿鐘麟任戰(zhàn)區(qū)總司令。1940年春季,華北八路軍在山西省策反收編國民革命軍九七軍,將戰(zhàn)區(qū)總司令鹿鐘麟逐出省外。同時1939年,山西爆發(fā)晉西事變,和八路軍摩擦不斷,1940年初雙方和解。1940年四月至六月間,日軍以第三十六、三十七、四十一師團為主力,在山西省南部進行春季晉南戰(zhàn)(國民革命軍約8萬)、鄉(xiāng)寧作戰(zhàn)(國民革命軍約3萬)、晉南反擊戰(zhàn)(國民革命軍約4萬)。日軍發(fā)現(xiàn)共產(chǎn)黨軍隊在作戰(zhàn)期間積極擴大根據(jù)地勢力,引起日軍內(nèi)部的關(guān)注與探討,寄望有效利用國共沖突。

在抗日根據(jù)地,由于共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的抗日武裝在日本侵華的戰(zhàn)略要地華北的發(fā)展日漸壯大,日本軍隊在1939年夏季,集中了分散在長城、華北、東北的部分軍隊,以鐵路、公路等交通線為依托,對華北地區(qū)的抗日力量連續(xù)發(fā)動大規(guī)模掃蕩,并在荒原挖溝筑堡試圖阻礙抗日力量的進攻,實行“以鐵路為柱,公路為鏈,據(jù)點為鎖”的“囚籠政策”,借此控制并逐漸縮小抗日力量。但1939、1940夏季兩次掃蕩,將集中于華北地區(qū)30余萬日軍、滿洲國軍隊的分布點不斷增加,力量分散。這對華北地區(qū)的八路軍集中優(yōu)勢力量展開大規(guī)模進攻提供了有利條件。

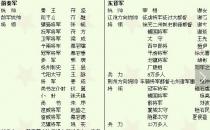

日軍軍力分布

百團大戰(zhàn)的涉及范圍中,駐有日軍3個師團全部、2個師團的各2個聯(lián)隊、5個獨立混成旅團全部、4個獨立混成旅團的各2個大隊、1個騎兵旅團的2個大隊,共20余萬人,另有飛機150架和偽軍約15萬人。自1939年冬以來,日軍以鐵路、公路為支柱,對抗日根據(jù)地進行頻繁掃蕩,并企圖割斷太行、晉察冀等戰(zhàn)略區(qū)的聯(lián)系,推行所謂“以鐵路為柱,公路為鏈,碉堡為鎖”的“囚籠政策”。

百團大戰(zhàn)的發(fā)起人是誰?

彭德懷是百團大戰(zhàn)的總指揮。但說到百團大戰(zhàn)的發(fā)起人,應(yīng)該是朱德和彭德懷兩人。依據(jù):1940年7月22日,八路軍總司令朱德、副總司令彭德懷等下達(百團大戰(zhàn))《戰(zhàn)役預(yù)備命令》,規(guī)定:以不少于22個團的兵力大舉破擊正太路。同時要求對同蒲路、平漢路、津浦路、北寧路、德石路等鐵路以及華北一些主要公路線,也部署適當(dāng)兵力展開廣泛的破擊,以配合正太鐵路的破擊戰(zhàn)。同年8月8日,朱德、彭德懷等下達(百團大戰(zhàn))《戰(zhàn)役行動命令》,規(guī)定:晉察冀軍區(qū)破擊正太鐵路石家莊至陽泉段;第129師破擊正太鐵路陽泉至榆次段;第120師破擊忻縣以北的同蒲鐵路和汾離公路。并以重兵置于陽曲南北地區(qū),阻擊日軍向正太鐵路增援……由此可見,彭總雖然是百團大戰(zhàn)的總指揮(指揮具體的作戰(zhàn)),但發(fā)動如此規(guī)模龐大的戰(zhàn)役,命令的下達還是得經(jīng)朱總司令的同意才行。

相關(guān)文章

推薦閱讀

- 1百團大戰(zhàn)名稱的由來 百團大戰(zhàn)共有幾個團參戰(zhàn)?

- 2百團大戰(zhàn)簡介及時間 百團大戰(zhàn)發(fā)生在哪一年?

- 3甲午戰(zhàn)爭警戒中國 日本具有危險基因與帝國沖動

- 4甲午戰(zhàn)爭人物盤點:看看清政府高層都干了什么

- 5甲午戰(zhàn)爭清政府如何慘敗:被迫簽訂《馬關(guān)條約》

- 6甲午戰(zhàn)爭的過程:清軍節(jié)節(jié)敗退戰(zhàn)場全面潰敗

- 7甲午戰(zhàn)爭起因:日本妄圖使朝鮮脫離清政府控制

- 8甲午戰(zhàn)爭軍力對比 國力中強日弱 軍力中弱日強

- 9中日甲午戰(zhàn)爭背景:甲午戰(zhàn)爭中日歐三國局面

- 10官渡之戰(zhàn)的意義 官渡之戰(zhàn)袁紹敗給曹操的原因